「ヤナギの下の泥鰌(ドジョウ)」は昔からの諺であるが、ネコヤナギの水中根を見て初めて実感が湧いた。ちっぽけな灌木から予想以上に大きな水中根の塊が育っており、これならドジョウも棲みつくはず・・と。

写真-1は、河岸に自生しているネコヤナギに生じた水中根。ネコヤナギの根元や水中に伸長した枝から多くの不定根(注-1)が発生して塊状態となっている。

写真-2は、ネコヤナギ・エコ工法で植栽したネコヤナギで、自生したものと同様に水中根が発生している。この水中根の発生は、我々の予想をはるかに超える特性であり、その効果は目を見張るものがある。 ヤナギの専門家である斎藤新一郎博士は、「水中根は海に例えれば“流れ藻”と同様の機能を保有している」と評価されている。

|

|

| 写真-1 自生のネコヤナギから発生した水中根の塊 |

写真-2 植栽したネコヤナギの枝から発生した水中根の塊 |

定 根: 胚に形成された幼根は発達して初生根となる。初生根は主根となり、そこから側根を生じる。側根は分岐順に従って一次側根、二次側根 ....のように呼ばれる。このように幼根およびそこから由来した根を定根とよび、種子根ともよばれる。主根と側根からなる根系は主根型根系という。

不定根: 地下茎から生じた根のように定根以外の根 (幼根以外から生じた根) を不定根という。不定根は茎の節から生じることが多く、このような不定根は特に節根とよばれる。単子葉植物では定根がほとんど発達せず、多数の節根が発達してひげ根型根系を形成する。このような根をひげ根という。

※ このホームページ中では、水中に生じた不定根を水中根と呼ぶ。

ネコヤナギが自生する河岸にはホタルが生息している場所が多い。これはホタルの幼虫の餌となるカワニナが生息していると考えられるため、ネコヤナギの水中根について調査した。

| 写真-3は、自生する河岸のネコヤナギの根元から伸びている水中根に集まっているカワニナの写真で、囲んだところに塊状の群れが見られた(大分県山国川支流西谷川)。 |

|

| 写真-4は、植栽したネコヤナギの枝から発生した水中根の写真である。たくさんのカワニナ付着しており、数が多いだけでなく、大小さまざまな大きさのものが見られた。 |

|

| 写真-5は、今回の調査で初めて明らかにされたネコヤナギの水中根に付着する珪藻の電子顕微鏡写真である。カワニナの重要な餌である珪藻が水中根に付着し、その胞子からの粘着物質が水中の浮遊有機物を付着し、デトリタス(注-3)を集める。そのような環境がホタルの幼虫の餌であるカワニナを増やし、幼虫を洪水などから守り、結果としてネコヤナギの近くにはホタルの出現が多くなると推定される。

注-2 デトリタス (Detritus)

生物遺体や生物由来の物質の破片や微生物の死骸、あるいはそれらの排泄物を起源とする微細な有機物粒子のことであり、通常はその表面や内部に繁殖した微生物群集を伴う。(Wikipediaより) |

|

一方、水中根に集まる水生生物や魚類はどのような状況にあるのか、山国川支流山移川と西谷川のそれぞれの河川に自生しているネコヤナギの水中根を対象として、採捕調査を実施した。

調査は、約1m2/1箇所を基準範囲として2箇所で実施し、タモ網を水中根の下に差し入れた後に水中根を引き上げて振るい、網の中に入った個体数をカウントした。

その結果は表-1に示すとおり多くの種類について採捕出来たが、その中にはオヤニラミなど絶滅危惧種に属する個体も含まれており、水中根が生態系に果たす役割の大きさを改めて確認することが出来た。

写真-6は、山国川支流西谷川において調査した際の水中根に集まるギギ(ナマズ目)の群れの様子である。

写真-7は豊後高田市真玉川で見られたフナ、カワムツが水中根の下で泳いでいる様子である。

| ◆表-1 水中根周辺の採捕結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

調査:山移川2008年9月、西谷川2010年3月 |

写真-6 水中根に集まるギギの群れ

写真-7 水中根に集まるフナ・カワムツ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

福岡県豊前市のほぼ中央を流れる岩岳川は、犬ヶ嶽を源流とする延長約20kmの2級河川である。その中流域においては「ほたるの里 清原自然公園」が整備されており、隣接する合岩小学校の環境学習の場にもなっている。そのため福岡県は平成20年度、護岸水辺の修景と生態系環境の改善を目的としてネコヤナギ38本の植栽を行った。

写真-8 施工後3年目2011年12月時点での繁茂状態

水中根は、38箇所中36箇所で発生していた。水中に伸長した枝を持ち上げて確認したが、持ち上げることが困難な大きな水中根の団塊も存在していた。その代表的な植栽は写真-9に示す。

写真-9 岩岳川護岸に植栽したネコヤナギの水中根

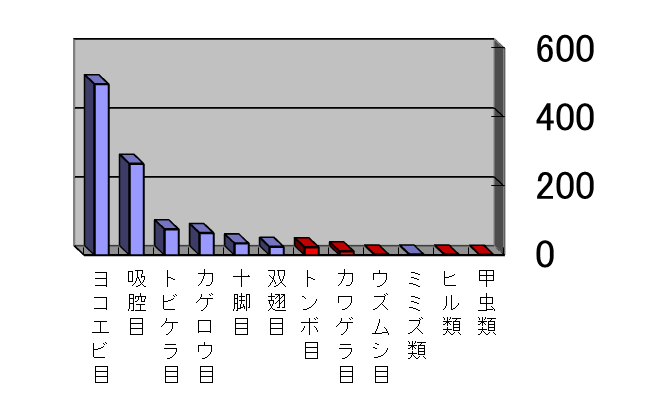

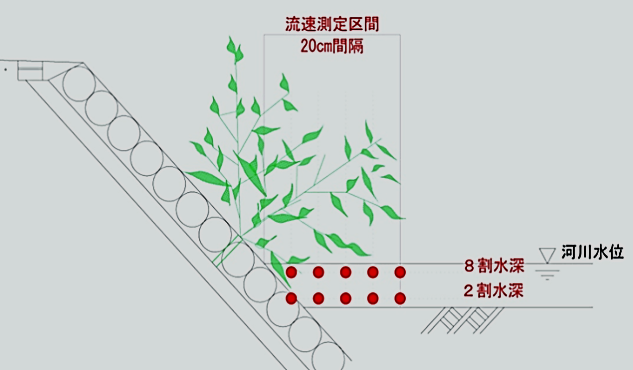

水中根に集っている水生生物の個体調査は、周辺の状況を考慮して代表的な植栽5箇所を選定して行った。水生生物調査の結果は、採取した生物個体数のデータ(表-2)、種類別のグラフ(図-1)、採取した個体の中から代表的なものを抽出した写真-10を示す。

◆表-2 採取生物一覧表

| NO | 個体名称(※は指標生物) | Sa.1 | Sa.2 | Sa.3 | Sa.4 | Sa.5 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ※カワニナ | 36 | 91 | 61 | 43 | 34 | 265 |

| 2 | ハグロトンボ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |

| 3 | ミヤマカワトンボ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |

| 4 | ※コオニヤンマ | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |

| 5 | サナエトンボの一種 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 6 | アキアカネ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

| 7 | モンカゲロウ | 12 | 21 | 1 | 27 | 2 | 63 |

| 8 | カゲロウの一種 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 9 | カワゲラの一種 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 |

| 10 | カクツツトビケラの一種 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 |

| 11 | センカイトビケラの一種 | 6 | 9 | 4 | 20 | 4 | 43 |

| 12 | マルツツトビケラの一種 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 23 |

| 13 | ガガンボの一種a | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |

| 14 | ガガンボの一種b | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |

| 15 | ※ゲンジボタル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 16 | ミナミヌマエビ | 8 | 14 | 8 | 3 | 1 | 34 |

| 17 | ニッポンヨコエビ | 2 | 157 | 121 | 103 | 113 | 496 |

| 18 | ※ウズムシ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 19 | ミミズの一種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

| 20 | ミズミミズの一種 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 21 | ヒルの一種 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

| 合計 | 94 | 308 | 204 | 210 | 183 | 999 | |

(注1) 明らかな異種についての扱い*上表のガガンボについては詳細な同定は出来ないが、外見から同属異種であることは間違いないのでa・bの標記により区別した。

(注2) 採集生物の分類*上表の1は、軟体動物腹足綱(巻貝類)、2~15迄は節足動物昆虫綱(昆虫類)、16は節足動物軟甲綱十脚目(エビ類)、17は節足動物軟甲綱ヨコエビ目、18は扁形動物ウズムシ綱(別名プラナリア)、19~20は還形動物貧毛綱(ミミズ類)、21は環形動物ヒル綱(ヒル類)である。

(注3) 調査結果について*この調査は12月で水生生物にとっては活動の良くない時期であることから、季節によってはさらに多種多様で個体数も多く生息することが予想される。

写真―10 水中根に集っていた代表的な個体

1.カワニナ |

4.コオニヤンマ |

7.モンカゲロウ |

9.カワゲラの一種 |

11.センカイトビケラ |

12.マルツツトビケラ |

14.ガガンボの一種 |

16.ミナミヌマエビ |

17.ニッポンヨコエビ |

◆図-1 水生生物の目別の個体数

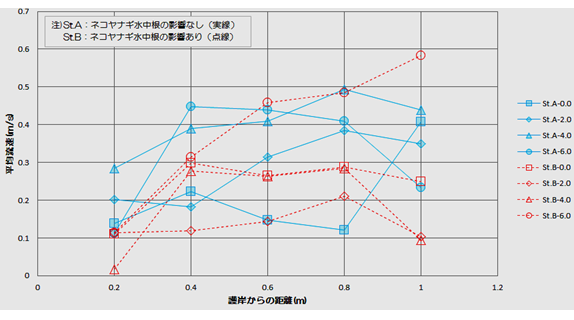

◆図-3 ブロック積護岸部での流速測定結果

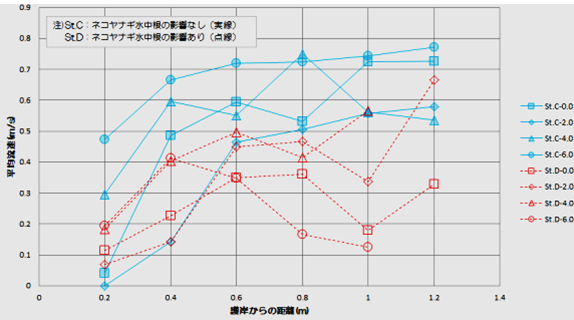

◆図-4 玉石積護岸部での流速測定結果

<技術指導>松本技術コンサルタント株式会社 TEL:0979-23-3636(担当/秋本)

<施工協力>内山緑地建設株式会社 TEL:0943-72-2138(担当/吉岡)